もうすでにあるものを仕事にするならば比較するものがあるから、より良い仕事をしようと目指せば良い。見比べることができるということは、先人の知恵を拝借することもできるということだ。巨人の肩の上に立つ。ゼロから始まるわけではない。良いところを取り入れて自分のやり方を試すことができる。

一方で比較してしまうことによる難しさは当然あるだろう。うまくいっている仕事人をみてどうしてあんなにうまくいくのだろう? と考え始める。刺激を受けて、そうか、それならこうしたらいいんじゃないか、と自らの仕事に改善が生まれより良い方向にいくなら素晴らしいが、刺激というより直接に影響を受けて似たようなことをやってしまったら、それはただの二番煎じ。

はたまたもっと問題なのは、うまくいっているのをみているうちに不安になってしまいやる気を失い心が折れた時。そうなるとなかなか脱げ出すのは困難だ。負のループにいったん入り込んでしまうと。だが、もっと難しいのは、世の中にないものを仕事にすることだ。

まわりと比較のしようがないから、自分だけで手探りで物事を進めていかなければならない。それがさらに個人事業主とやっていくならなおさらだ。土台から自分で築き上げるのだから。じぶんのやってることは果たしてあっているのか、不安になることは多々あるだろう。その時に自分に自信を与えてくれるものは何なのか、それがとても重要だ。

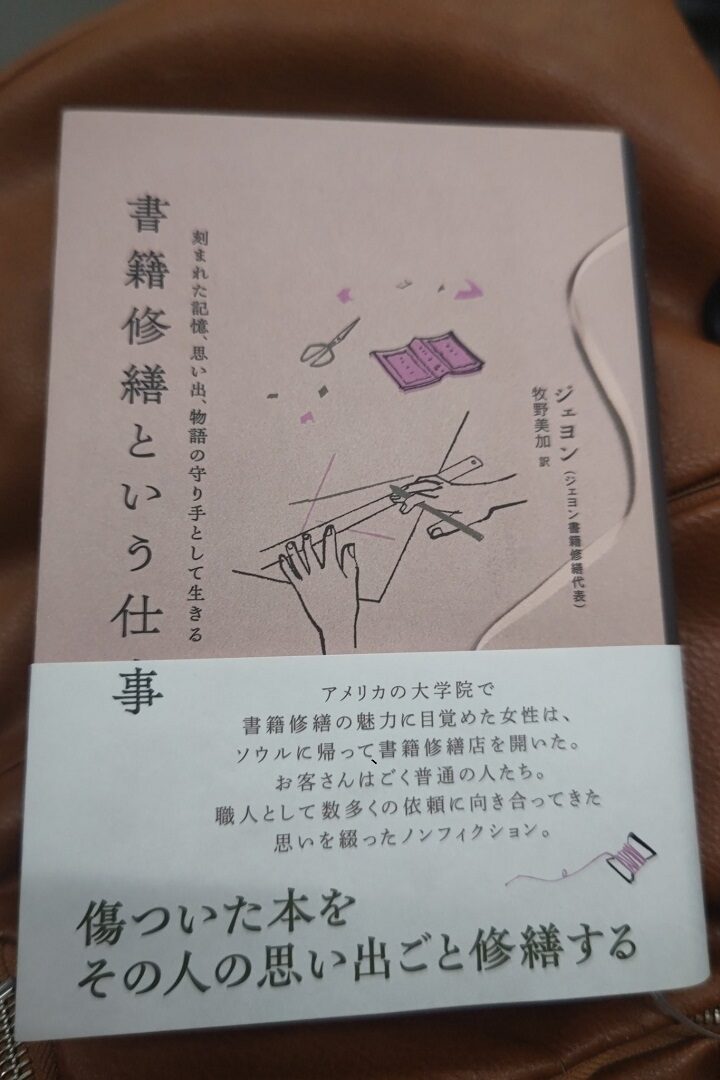

その何かを見つけるきっかけになりそうな本が、ジェヨン『書籍修繕という仕事: 刻まれた記憶、思い出、物語の守り手として生きる』である。作者は、自分の名前を冠した「ジェヨン書籍修繕」作業室で日々書籍修繕の仕事をしている。アメリカの大学院で書籍修繕を学びソウルに帰って店を開業した。

〈書籍修繕家は技術者だ。同時に観察者であり、収集家でもある。わたしは本に刻まれた時間の痕跡を、思い出の濃度を、破損の形態を丁寧に観察し、収集する。本を修繕するというのは、その本が生きてきた生の物語に耳を傾け、それを尊重することだ。〉

とあるように、作者はアメリカの大学院時代に得た技術を駆使して、様々な依頼人が持ち込んだ本を修繕していくのだが、その技術の素晴らしさは本書の最初に掲載されている写真と本文で十分に伝わってくる。破れたページが見違えるほどきれいに修繕されていたり、破損したソフトカバーの本が美しくアイディアに満ちた装丁のハードカバーに変わるさまは驚きにみちている。

〈一日に少なくとも四時間、多い日は六時間ものあいだ本を修繕していた。だいたい一週間に平均一〇冊前後の本を担当し、希少書籍や手間のかかる本の場合は数カ月かかることもあったので、ざっと計算すると、そこで働いていた三年六カ月のあいだに少なくとも一八〇〇冊以上の本を修繕したことになる。図書館の保有する本の総数に比べたらちっぽけな数だろうけれど、それらの本を通してさまざまな技術を繰り返し磨いていったことを考えるとけっして少ない数ではないし、めったにない幸運であった。〉

作者は技術の反復によって大きな経験を得た。そしてそれが大きな自信になっているように見える。

しかし、この本には他にもたくさんの見所がある。韓国では馴染みのない「書籍修繕家」をなぜ選んだのか。「復元家」や「製本家」ではなく。「修繕」と「復元」の言葉の意味のちがいを丁寧に説明したうえで「修繕」を選ぶ理由。ひとつひとつに意味がある。自分一人で思考して答えを出すこと、その大切さを教えてくれる。

道具の大切さについても大きな学びがある。ヘラやハサミやカッター、自分に合う道具とはどんなものか。道具をチームの一員とまで言う愛情は、そのまま本への愛情にも繋がっている。紙の本こそが好きで大切にしてる人、または本に関する仕事がしたい人、もの作りをしてる人にはとても沁みる文章がいくつもある。

そんな作者も時折挟まれるコラムでは、SNSのハッシュタグをたくさんつけるのに自信がないと書いているなど、自信のなさからくるチャーミングな一面も垣間見える。仕事の本だからといって、一方的な成功者によるビジネス本ではない。この文章の寄り添い方は文学である。そして、僕はこの本もまた広い意味での本屋本であると思う。

「書籍修繕」は、古書店の本のクリーニング技術とも大いに関係があると感じるからだ。そこに製本やデザインの出版の仕事とも深く通じている。紙の本を愛し、丁寧に触れ、お客を喜ばせる仕事。本書を読んで、多くの人に「書籍修繕」の魅力を存分に感じてほしい。