広電の広大附属学校前で降りて少し歩くと、今回伺ったあき書房はあります。今回訪れた時は、翌週にG7が控えており、広島の中心部は各都道府県の警察官がいました。そんなやや厳戒態勢(翌週の方が厳戒態勢)な中で本屋を巡ってみました。

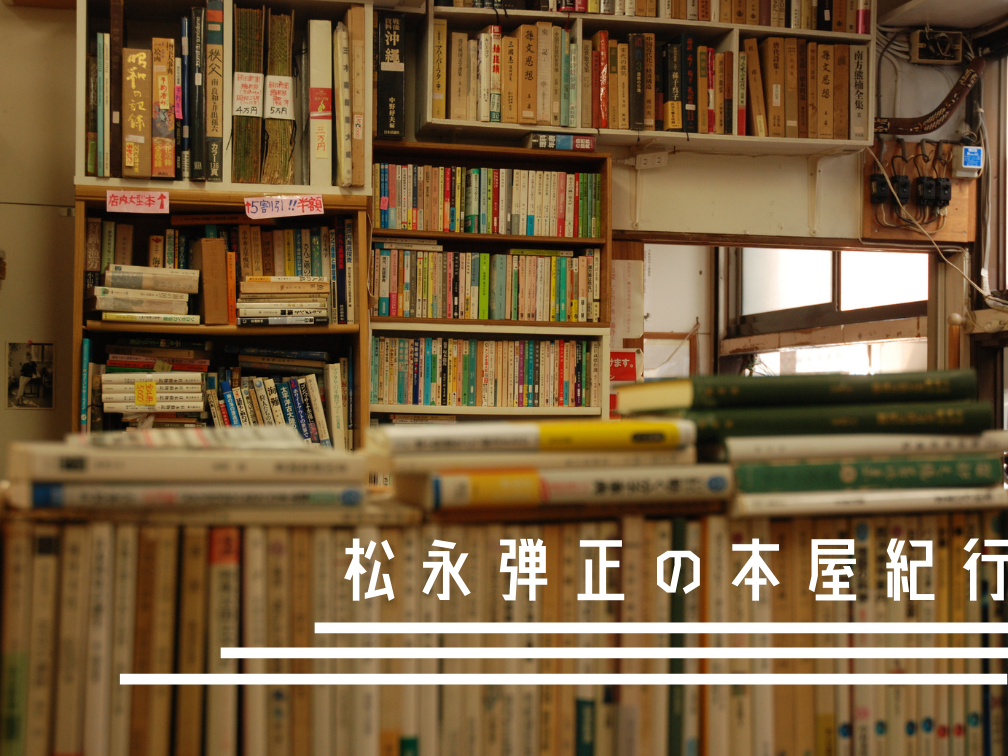

こちらは2020年に一度訪れており、今回二度目となります。店の外には広島の地図が貼ってありました。店に入ると眼の前は本の山。大量の本に挟まれて(囲まれて)本棚を物色。多分3割見ることができればいいくらいの本でした。

通路は3本。入ってすぐの棚は文庫と郷土資料。右側は鉄道関連の本やこちらも郷土関連の本。左側の棚は見ることができず。図体が横方向に大きいため、移動と方向転換に苦心しました。ただ、やはり本が多い古本屋はいいものだと思うので、本に囲まれたい方は行くのをオススメしたいです。

古本屋の話など

本を選んで会計のタイミングで軽く話を伺うことに。「軽く」と書いたのですが実際には1~2時間くらい話していました。本屋を巡っている話をすると、周防大島の版元みずのわ出版の話に。ここは神戸海文堂書店についての平野義昌『本屋の眼』という本を出しています。平野義昌『海の本屋のはなし』(苦楽堂)とセットで読むといいかもしれません。

その後広島県の古本屋の話に。日本古書通信社から出ていた『全国古本屋地図』(1977年版)を肴に、広島市内だと学生書房は千田の大学堂書店に一本化された話、文盧書店は今はない、などなど。椿書房が建場巡りでとんでもない掘り出し物を見つけたという話も。

それ以外にも、「福山なら児島書店は絶対見るべきだ。あそこは神田の内山書店とも関係があり、魯迅とも親交があった」など、広島市内以外の話も伺いました。本屋関係の話のついでに、『Grande ひろしま』という本を紹介していただきました。また、その中で「どら書房」という庄原の古本屋を教えていただき、庄原なら東城に行った後寄れると判断したので、翌日バスでどら書房へ行ってみました。広島に2泊してないとできないものかもしれません。サンライズ出雲で新見まで行って、などと考えたりしましたが、とてもとても現実的でない。

その他古本屋関連の話では、現在岡山にある南天荘の先代店主大萩登について。やはり西日本の古本屋に対する大萩登の影響力は凄まじいものだったと実感しました。広島県内の話では、福山にある児島書店は内山書店と関わりがある(初代店主の児島亨が上海時代の内山書店で働いていたらしい)ということも教えていただきました。福山の児島書店、ぜひ訪れたいところです。その前に魯迅の日記や内山完造関連の文献蒐集をせねば。

色々な話をしながら店についても伺いました。どうやら店を出す前は呉で目録販売を行っていたようです。その前は神田の南海堂書店で修行をしていました。南海堂に関連していることは笠間書院から出ている『五十嵐日記 古書店の原風景―古書店員の昭和へ』巻末資料の「南海堂関係古書店」に記載がありました。話を聞くと東城書店とほぼ同期とのこと。広島にはかつて南海堂書店(広島南海堂)があったので、この辺は色々と調べてみたいところです。東京だと姉川書店(荒井南海堂)を調べておきたいですね。

店について

ここあき書房、この連載に上げる前に一度訪れています。その時の記事はnoteに上がっているので、こことあまり重複しないように書いていきます。と言いながら早速重複する内容となりますが、2006年から広島の市街図を復刻しています。広島市内の戦前~戦後を見るには非常にいい資料なのは間違いありません。

この復刊作業、広島の市街図だけではありません。加藤祐一『新増補大日本船路細見記』(こちらは内題で、外題は『新増大日本船路細見記』)という船舶に関する書籍の復刊も行っていました。刊記を見ると、元発行者に「柳原喜兵衛」の文字を見つけました。少し気になったので国会図書館デジタルコレクションで「大日本船路細見記」を検索してみると、1873(明治6)年のものを見つけました。

こちらの刊記には心斎橋の住所とともに柳原喜兵衛の記載が確認できました。つまりこの「柳原喜兵衛」は「河内屋喜兵衛」で、大塩平八郎が蔵書を売却した書肆の一つです。この柳原喜兵衛は後に版元専業となり、現在は柳原出版となっています。河内屋喜兵衛から出た人物で有名なのはおそらく三木佐助でしょう。ちなみに大塩平八郎の蔵書売却先は4つの河内屋で、そのうちの1つ、河内屋新次郎からは鹿田清七(鹿田松雲堂)が出ています。

店主が神保町の南海堂書店出身であることは、『五十嵐日記 古書店の原風景―古書店員の昭和へ』(笠間書院)に載っていることは前述しております。ここではそれ以外の資料を少し見ていこうと思います。

『日本古書通信 648号』の荒井季雄「古本屋人脈記(4) 南海堂と南友会」を読むと、確かにあき書房は南海堂から独立したことが書かれていました。それ以外にも、『全国古本屋地図 下』(日本古書通信、1977年版)には、「近頃開店した若い人であるが、神田の南海堂出身」と記載があります。南海堂出身なことは間違いなさそうです。

店については『全国古本屋地図 下』で「文学、歴史関係が充実している。特色として塩業関係の資料コーナーがある」とあり、歴史関係は神田の南海堂の得意分野なので、これは修行したところの影響を受けた、のかもしれません。塩業関係はもしかすると今も資料が結構あるかもしれません。

南海堂の記述は、『季刊銀花 29号』(文化出版局)の「山陽道の古本屋さん」にも載っており、ここには「南海堂に三年半勤めた」とあり、南海堂にいた期間がわかります。

この他店主から、とある映画に資料提供をしていることを伺いました。その映画は、「この世界の片隅に」。映画館に観に行って、「こんな映画があるのか……」と驚いた映画です。これについては河出書房新社から出ている『文藝 別冊 片渕須直 : 総特集 : 逆境を乗り越える映画監督』に店主が「古本屋冥利に尽きる体験」と題して寄稿しています。

これを見ると、かなり多くの資料を提供しているように感じられます。また、映画のスタッフロールを見て連絡をした方が、あき書房最初の客であったという話も載っています。「あき書房古書目録創刊号」、一度読んでみたいものです。そこの発行元の住所が呉だったら、店主が話をしていた「呉で目録販売をしていた」ことが確認できるので……

ただこの目録が、「山陽道の古本屋さん」(『季刊銀花 29号』(文化出版局))に「開店に先立つ一月十八日「あき書房目録」を創刊」とある目録の場合、発行元の住所がどうなっているか気になるところです。

買った本

今回買った本は、『斯して石炭の消費節約を励行しよう』(神戸鉄道局)と中尾良男『大阪二世会五〇年の歩み 古書とともに昭和・平成の扉を開いて』(大阪二世会)の2冊。前者はSLの運転に関する本で、そうそう出会うことがない本だと思い購入。発行元が神戸鉄道局かつ表紙に「昭和三年改訂」とあるので、鉄道省時代のものでしょう。大宮なり京都の博物館に収蔵されているのか、気になるところ。後者は大阪の古書組合関係資料として購入しました。