SPBS文章講座のコーナーです。目的は文章の説得力と読ませる力をつけること。感想・批判・賛同・反対などなどコメント頂けると嬉しいのです。今回はコンペティションということで、いつもと条件が違います。コンペの条件は以下の通り。

- ・10,000字以内

- ・「ノンフィクション部門」か「文芸部門」のどちらかを選択

- ・テーマは自由

- ・お題発表から締切まで約2週間

僕は「ノンフィクション部門」にしました。テーマはタイトルで分かると思います。10,000字と長いですが読んでくだされば嬉しいです。それではどうぞ~

***

タイトル「近未来の書店は近代以前の出版社と書店が混ざったような業態になっていくのではないか」

出版不況と言われて久しい。2009年度の出版市場は業界の損益分岐点と言われる2兆円を割り込んでいる。これから、出版業界。特に書店はどうなっていくのか。筆者は出版業界とも書店とも関係のない業界の人間であるが、本好き、本屋好きの素人なりに調べて考えたことをまとめたい。

結論から言うと、「近未来の書店は近代以前の出版社と書店が混ざったような業態になっていくのではないか」と私は考えている。なぜそう思ったのか。それを説明するためには本が歩んできた歴史から説明しなければならない。

1.西洋における本の歴史

1-1.パピルスから印刷革命まで

我々が「本」と聞いて思い浮かべる形式の冊子は2世紀から4世紀ごろにキリスト教の普及とともに広がった。これは、それまで用いられていたパピルスによる巻きもの形式と違って持ち運びや保管しやすく、さらに両面に文字を書き込むことができたためである。当時の本は羊皮紙によって作られており、1冊の本を作るのに約15頭分もの皮が必要だったため費用がばかにならず、不要と判断した文章をそぎ落とし羊皮紙を再利用することも行われていた。

本の作成は当時の人々にとって宗教的な作業であり、修道士たちはラテン語の習得のためにギリシア・ローマ期の様々な文献を筆写した。活動的な修道院では出版社的な役割も果たし、各地の君主や教会に写本を提供していたようだ。

12世紀末、それまで教会や権威者のものであった本を巡る環境が一変する。都市の勃興に伴い各地に大学が設置され、法律家や商人など聖職者以外の需要が喚起されたのだ。この状況の変化によって宗教書以外の様々なジャンルの本が生まれた。騎士道物語や歴史書、演劇の台本、聖人伝などである。民間の写本工房が生まれ、写字生、製本職人など本に関わる職人たちがギルドを形成するほどの勢力を持った。このとき使用されていた言語はラテン語だけでなく各地の日常語で書かれるようになった。イタリア語でも書いていたダンテが代表的存在である。

日常語が使用されるようになったとはいえこの頃の本は一つ一つが手作りであったため当然値段も高く、貴族や君主、教会の持ち物だった。その中でもフランス国王シャルル5世やメディチ家などは本の収集に熱を上げ、豪華な装丁や挿絵が描かれた本が作られた。また、パトロンとして著者を保護し、著者がパトロンに自分の著書を献呈する場面を口絵に収めることがしばしば行われた。

1-2.印刷革命と出版規制

15世紀、グーテンベルクによって活版印刷が発明されたことで、状況は一変する。「四十二行聖書」の出版から始まったヨーロッパにおける活版印刷は、印刷職人が出資者を求めて各地を回ったことや免罪符の発行により急速に普及していった。15世紀中に出版された本はヨーロッパ中で約2万7千点。総部数にして1000~1500万にものぼる。

また、この頃の印刷工房や書店は学者など本の著者との協力の場でもあった。印刷業者や書籍商はルネサンス期に現れ古代ギリシア・ラテンの古典的教養を重視する人文主義者などの学者と結びついていたのである。

活版印刷は情報革命でもあった。本が広く普及したことで思想が伝わりやすくなり、宗教革命を呼び起こしたと言われているのだ。ルターの書いた本が活版印刷によって広く普及し宗教改革に大きく寄与したことは間違いないだろう。しかし、このような危険な技術を国家が放っておくわけもなく、出版業には規制がかかる様になる。国家は業者の数を制限し、出版物を検閲することで本の持つ力を飼いならそうとしたのだ。イギリスとフランスでこの規制は行われた。事前検閲制度は1709年に著作権法が制定するまで続いたようだ。だが、規制がかかったことで市場の成長は阻害され規制のないオランダに出版業の中心は移ることになる。

海賊版もこの頃流行る。特に出版規制のあったフランスでは地方の書籍商にとって破産を免れる唯一の方法であったようだ。また、現在の新聞の起源である定期刊行物も1605年にはじめて発刊された。この始めの定期刊行物「ニーウェ・ティディンゲン」に始まって定期刊行物は次々と各地で発行された。内容は当局に厳しく検閲されたが、始めは論評抜きの短いニュースであったのが専門分野を対象にしたものも生まれ、政治や思想上の論争における影響力を持つようになっていく。

庶民の間では、「青本」と呼ばれる表紙に何も書かれていない青い表紙を使用した小冊子が流行した。これは著者不明の代物で、内容はといえば教育書から「ガルガンチュア物語」などの冒険譚を含めた娯楽書、実用書、聖人伝などの宗教書、口承伝説など多岐に渡った。こうした「青本」は印刷業者自らが筆をとったものも多かったようだ。

1-3.出版業の解放

フランスでは1718年から出版規制が緩和された。啓蒙思想の時代になったのである。また、1763年に100年戦争が終わったこともあり、ヨーロッパ全体で出版業が発展する。この頃になると識字率の向上と共に読者数も確実に伸びており、「博物誌」や「ドン・キホーテ」、「百科全書」など出版点数が多いものが出始める。「百科全書」などは小型の廉価版を含めると2万5千セットも売れたようだ。また同時期にジャーナリズムが発達し世論が誕生する。さらに雑誌の数も年々増えていきフランスの三大雑誌である「メルキュール」、「文芸年報」、「ガゼット・ド・フランス」は各1万部ほどになっていた。だが、全体で見れば発行部数はあまり伸びなかったようだこれは。紙の値段が高く発行部数は最小限に抑えられていたと言われている。

18世紀にはジャーナリズムや雑誌の発展とともに図書館制度や著作権、貸本屋が発展した時代でもあった。現在存在する出版システムのひな型が生まれたのがこの時期だと言えるだろう。

このように18世紀に至り勃興していた出版業であるが1789年「フランス革命」の人権宣言第11条によってついに自由を得ることができ、さらに紙が廉価で作られるようになったりするなど技術の発達によって現在の様に出版物が気軽に得られるような社会になっていく。

1-4.西洋における本の歴史から

以上、西洋における本の歴史を概観してきた。この中で私が取り上げたい点が以下の3点だ。

- 第一に高価な装丁や口絵を施させる趣味が貴族の間にあったこと。

- 第二に印刷工房や書店は著者との協力の場であったこと。

- 第三に庶民向けの本である「青本」は印刷業者が書いたものも多かったこと。

次から日本の近代の本の歴史を見ていくが、以上3点については覚えておいてもらいたい。

2.近代日本における本の歴史

2-1.近代出版流通システム前史

現在に続く出版社→取次→書店という近代日本出版システムは明治時代に生まれるのであるが、ここではそこに至る前。江戸時代の出版流通システムについて見ていく。

まず、日本において出版業は江戸時代において印刷技術と商業経済の発展に伴った初めて成立したものである。それまで西洋と同じように写本として作られていた本が印刷物として流通しだしたのだ。まず、寛永(1624~1644)から元禄(1688~1704)にかけて京都で出版業が盛んになる。仏書や国書、謡曲本、名所案内、朱子学などの学術出版も盛んに行われ、文化期(1804~1817)には本屋の数は200を数え、本屋仲間が結成される程だった。しかし、当時の出版は未だ木版印刷と手工業的生産にとどまっており少量生産が基本であった。そのため当時の本屋、書林、書肆は出版、印刷、販売を兼ねており、自店の出版物だけでなく他店の出版物も取次ぎ、古本も扱っていた。この「出版・印刷・取次・本屋・古本屋」を兼ねていた業態が近代以前の出版流通システムである「近世出版流通システム」である。

京都に始まった近世出版流通システムは大阪、江戸に広まり、やがて上方中心の出版は江戸へと中心を移すようになる。百万都市の江戸では町人階級が台頭し武士階級とは異なる新しい読者層が生まれ、江戸特有の地本草双紙が生まれる。この地本草双紙とは、絵を主とした大人の絵本で、赤本から始まり黒本、青本、黄表紙に至りその合本を合巻と読んだ。内容はというと、それぞれ時代の違いはあるものの歴史物語、武勇伝、恋愛物、浄瑠璃・歌舞伎などのあらすじなどで、つまりは西洋の「青本」のような大衆向けの本であった。

この時代の江戸の書店数は相当多かったのだが、そのような多数の書店の中で読者を広げるために、現在の書店の様に様々な方策を練り販路を広げる努力をしたようだ。それは例えば、広告宣伝だったり内容を娯楽化させることだったのだが、その影響で内容が平俗化してしまうというジレンマも抱えていた。

2-2.近代出版流通システムのスタート

近代日本出版流通システムの根幹である取次の登場は明治11年(1878年)の良朋堂からである。始めは新聞の取次ばかりであったが、明治20年代になると雑誌を主体とする取次が出揃ってくる。この頃から近代日本出版流通システムのスタートする。このスタートには小学校の教科書の出版が民間に委ねられたことが関係している。新聞の流通とは違うルートが教科書の販売では作られ、このルートが雑誌の流通でも使われるようになったのだ。それは教科書出版の全国シェア6割を占めていた金港堂が文芸雑誌「都の花」を創刊したことや明治前半に創業した出版社の多くが教科書を手掛けていたことから推測できる。

一方で、近代出版流通システムのスタートに伴って近世出版流通システムは衰退していく。但し、この時期の近代出版流通システム取次が出現しただけで、まだ、出版・取次・販売を兼ね備えた業態で近世書店と近代書店は未分化であり、書籍の流通も取次を通したものではなかったようだ。近代出版流通システムはこの時点ではまだ未完成であったのだ。

2-3.近代出版流通システムの完成

明治42年(1909年)になると、実業之日本社がそれまで「買切制」だった雑誌を初めて「委託制」にしたことで書店数が激増した。どれくらいかというと明治末期には3千店であった書店数が、昭和初期には1万店を超えるほどであった。また、この大正から昭和にかけての時代の書店では同人雑誌やリトルマガジンが出版されたり販売されていたりしたようだ。近代出版流通システムの完成に近づき書店数の増加など出版業界が興隆し始めていたことがわかる。

さて、昭和初期に入ると近代出版流通システムも現在の形に近くなってきており、雑誌販売に関しては雑誌協会という雑誌取次4社で構成される組織が完全にコントロールしていたようだ。雑誌協会は書店に対して定価販売、発売日協定、出店距離制限などの規定で書店を規制しており、この規定に反した書店は直ちに雑誌の装品が停止されるというような横暴が罷り通っていた。さらに、前出した実業之日本社による「委託制」販売の成功から雑誌協会の力は強く、当時まだ流通が確保されていなかった書籍の「買切制」は無視され、書籍も含めた「委託制」が確立された。

昭和元年、円本というものが大流行する。この円本とは、尾崎紅葉や田山花袋などの明治大正文学など有名な著者の全集を1円で売りだすというもので、その話題性と安さから出版業界に衝撃をもたらした。この円本と近代出版流通システムの普及によって、著者と読者、書店と出版社の距離は遠くなる。近世のような著者と読者の距離が近かった時代は終わりを告げ、本の商品としての度合いが強くなっていったのだ。

2-3.出版統制の時代

ここまで、出版業界の成長を追ってきたが、昭和12年(1937年)、出版業界は日中戦争の始まりによって国家の統制下に置かれることになる。そして、昭和16年(1941年)、日本出版配給株式会社(以下、日配)が生まれる。この時代の統制の内容としては、印刷用紙の20%削減、出版検閲制度の強化があり、また、俗悪・煽情的とみなされるもの、民主主義の立場にある雑誌、書籍、著者が追放され、国家の意思に従順な著作物が奨励された。この頃、乱立していた取次を一元化する「出版一元配給体制」がしかれた。

さらに、東京書籍雑誌小売商業組合が情報省、商工省、日配によって組織され、それをモデルに出版社は出版文化協会、取次は日配、書店は商組によって一元化された。そうやって、当局によって出版社の整理統合、書店減少化計画が進められ、昭和16年には3千7百社あった出版社は昭和19年には千2百社に減り、出版点数は18年から19年で1万8千点から5千点になり、書店は4千店間引かれ1万2千店となった。

だが、この存続した1万2千店の中でも経営を維持していける書店はさらに少なかった。原因は、出版社の減少による出版物の少なさ。そして、不公平な流通が為されていたこと。具体的には小売統組役員書店や配給実績の高い大型書店、官庁、大企業に偏り、多数の中小書店にはわずかな配給しかなされていなかったためである。

2-4.そして現在へ

戦争が終わると、他の多くの組織が再編される中で、日配は残されるが、昭和23年にGHQによって日配は閉鎖され、解体と分割によって現在の取次各社が生まれる。戦前の近代出版流通システムはそのまま戦後に残されてしまう。現在の取次各社は、出版統制をしていた日配にその起源があるのである。

そうやって現在に至るまで取次による配本というシステムは維持され、全国にくまなく本を届けられるという大きなメリットもある一方、取次側の都合で偏った配本が為されるデメリットも維持されている。

2-5.日本における近代出版流通システムの成立から

以上、日本における近代出版流通システムの成立史を概観してきた。この中で私が取り上げたい点が以下の3点だ。

- 第一に江戸時代から明治初期までは出版業は「出版・印刷・取次・本屋・古本屋」を兼ねていたものだったこと。

- 第二に近代出版流通システムの普及により本の作成者と販売者・読者が遠くなってしまったこと。

- 第三に取次の登場で出版物の流通が格段に良くなり全国に出版物が届きやすくなったこと。

3.本の歴史を見て現状を鑑みる

さて、ここまで西洋における近代に至るまでの本の歴史と日本における近代出版流通システムの成立について書いてきた。両者で私が取り上げたことから言えることはこうだ。

近代に入るまでは出版の諸過程は明確に分けられておらず西洋では青本を印刷業者が書いていることもあり、印刷工房や書店は人文主義者との交流の場でもあった。日本では書店が出版も取次も印刷も兼ね、著者が書店と独自契約をしていたりと著者と読者、出版者の距離が近かったのだが、近代に入ることで本は近代における他の商品と同様に大量生産・大量消費のフェーズに入り、著者、出版社、印刷業者、書店は分離していった。

しかしこの過程は、出版業が普及し、現在のように手軽に本が読めるようになるためには必要不可欠な過程であった。特に日本においては、取次の台頭によって、世界に類を見ない出版物の流通システムが確立され、そのお陰で出版業界は1996年までにあったような好景気を迎えることができたのだ。

だが、インターネットの普及によって流通が著しく改善された今。日本において近代から続くこの出版流通システムは必要だろうか。次からそのことについて書いていく。

3-1.近代出版流通システムの次に来るもの

まず、分かりやすくするために近世出版流通システムと近代出版流通システムを図式化してみよう。

- 近世出版流通システム=出版+印刷+取次+書店+古書店→読者=分散型流通システム

- 近代出版流通システム=著者→出版社→印刷業者→取次→書店→読者=中央集権型流通システム

この図式の最右辺は以下のことを表現している。

近世出版流通システムが、商圏が重複しながらも点在して一つ一つの店が独立していた分散型であったのに対して、近代出版流通システムは取次を中心に出版社が書店を介して読者に本を流す中央集権型であったことである。

インターネットと電子書籍の普及による紙書籍の駆逐によって、この近代出版流通システムにおける分業が必要なくなると私は思うのだ。中央集権型から分散型にインターネットが加わった新分散型とでも言える出版流通システムになっていくのではないかと思うのである。

なぜなら、電子書籍が普及すれば、それが売れさえすれば著者と読者は問題がないわけで、全国にくまなく本を届ける役割の取次も、紙書籍の印刷をする印刷業者も、電子書籍は手軽に自費出版ができるので出版社も、紙書籍を販売する書店も必要なくなるからだ。それでも、紙書籍は残るだろうし出版も印刷も行われるだろう。ただ、分業するほどの規模ではもう行われなくなるだろうということだ。

理屈ではそうなるのだが、現状において、出版社も印刷業者も取次も不況ではあるが存続しており、現在のところそうはなっていない。それはなぜか。理由としては以下の3点が考えられるだろう。

- 第一に紙書籍への読者・著者・出版業者の愛着。

- 第二にブラウザ上の読書への抵抗感。

- 第三にインターネットではコンテンツ情報が無料という前提があるため、著者にとってはブラウザ上で公開している自著を、近代出版流通システムを通して紙書籍として売り出す必要があること。

この中で最も大きな要因は最後の1点である。つまり、インターネットの情報が無料という前提上、全てのプレイヤーにとって近代出版流通システムを変えるインセンティブはないのだ。誰も儲からない事業のために動きはしなかったのだ。

3-2.電子書籍は普及する

さて、そんな中で、昨年、2010年に電子書籍元年がやってきた。ipadが発売され、シャープの「GARAPAGOS」、サムスンの「Galaxy tab」など各社からタブレット端末が続々と発売された。日本では有料アプリでの配信や電子書籍書店の乱立を呼び、米国ではアマゾンのkindleによる購入とバーンズ&ノーブルの「nook」が売れている。インターネット上のコンテンツは無料という前提を変えるために各プレイヤーは値段戦略やリッチコンテンツの開発などの努力のお陰でついに電子書籍の有料化がユーザーに許容されたのだ。

すると、どうなるか。日本では未だ紙書籍に遠く及ばない電子書籍だが米国では紙書籍の売上を超え、アマゾンは個人出版サービスを始めており、ベストセラー作家も何人か誕生している。

日本でも遠からず似たような現象が起きるはずだ。取次という日本独自のシステムがあるためそうなるまでには時間がかかるだろうが、そうならない理由はない。

何より読者も著者も電子書籍の方のメリットが大きい時代になってきている。少なくとも現時点で自炊と呼ばれる蔵書を自ら電子化する読書家が多く、その代行業者が儲かっている現状において読者が電子書籍を求めていることは確かだろう。

3-3.電子書籍の普及がもたらすもの

電子書籍が普及するのが何年後になるか分からないが、そうなったらどうなるか。

そこで、前出した近代出版流通システムが瓦解しない原因の残り二つが関わってくる。「紙書籍への読者・著者・出版業者の愛着」と「ブラウザ上の読書への抵抗感」である。「インターネット上ではコンテンツが無料」という前提が電子書籍では崩れたならば、最後に近代出版流通システムの変革を阻害する要因はこの二つとなるのだ。だが、この二つの阻害要因は言ってみれば「現状維持の方が楽である」と言っているに過ぎない。

このような「現状維持派」は電子書籍の利便性が現状維持を変える精神的デメリットを超えれば電子書籍に移行するだろう。実際、日本ではないが、電子書籍が紙書籍の売上を減らしているのではないかという米国の主要出版社72社を調査したデータがある。これはマスにおいて電子書籍が紙書籍を駆逐し始めていることを示していると考えられる。

このような現象が日本でも起これば前出したように近代出版流通システムは自然と瓦解していくと考えられる。近代出版流通システムは紙書籍の流通システムであり電子データの流通においてそのまま通用するとは考えられないからである。

ここで前出した以下の図式をもう一度見てみよう。

- 近世出版流通システム=出版+印刷+取次+書店+古書店→読者(分散型流通システム)

- 近代出版流通システム=著者→出版社→印刷業者→取次→書店→読者(中央集権型流通システム)

これに則って言うならば、電子書籍時代には「出版社→印刷業者→取次」がなくなり、近世出版流通システムのような著者と出版と書店の区別がつかないような分散型業態になるのだと考えられるのだ。以上が、私が冒頭で述べた「近未来の書店は近代以前の業態の書店になっていく」と考える理由だ。

正確に言えば「近未来では近代出版流通システムは瓦解し、新たな流通システムの下で出版・印刷・取次・書店という枠組みがなくなった近代以前の業態の書店となっていく」となる。

3-4.新たな出版流通システムとは

ただ、当然、近世と現在では状況が全く違う。現在は近世と違いインターネットがある。取次がなくても日本全国で同じ本を読むことが可能なのだ。この点が近世と現在の大きな違いである。著者は居間にいながらにして日本全国に自著を公開することが可能なのだ。インターネットという広大な海の中で大衆に届けることと個性化という一見矛盾する要因が両立できるようになる。これが近世と違う新しい分散型流通システムである。

図式化すると以下の様になる。

- 近未来出版流通システム= 出版+印刷+取次+書店+古書店→読者(新分散型流通システム)

この新分散型流通システムにおいて必要とされる役割は何か。私は以下の6点を考える。

- 第一にコンテンツを作成する著者。

- 第二に著者を助ける目の肥えた編集者。

- 第三に無数のコンテンツの中から作品をピックアップする広告宣伝を担う役割を担うコーディネーター。

- 第四に著者やジャンルに捉われず無数のコンテンツの中からオススメを探し出してくれるキュレータ。

- 第五に装丁サービスや古書の扱い、読書会、サイン会の開催、著者の発掘など著者・読者のリアルでの交流を担う書店。

- 第六に当然のことながら読者。

以上6点の中から本稿で取り上げるものは書店であるため新分散型流通システムにおける書店について書いていく。

3-5.新分散型流通システムにおける書店とは

電子書籍時代が訪れ近代出版流通システムが瓦解し新分散型流通システムになった出版業界における書店では、いかにデジタルでは得られないものを書店に作るかが重要である。デジタルで得られないものは何かというと「物」であり「空間」であり「コミュニケーション」であり「地域性」である。

それは例えば「物」で言えば雑貨や本棚、読者の好きな装丁をかけるような装丁サービスである。「空間」であれば店内ライブや書店という空間の演出である。「コミュニケーション」であれば著者によるサイン会や読書会や議論であり、店員とのコミュニケーションである。

「地域性」であれば地域の出版物を優先的に店舗に置いたりその地域の新たな作家を発掘したり育てたりするような講座や地域の読者を育てる読書会の開催である。

3-6.新たな書店像がもたらすもの

新分散型流通システムにおける書店は、電子書籍が全国にほぼ無償で本を届けてくれるお陰で、個性化への道を迷いなく進むことができるのだ。新分散型流通システムでは、大衆へのアプローチと個性化が矛盾なく進められる。

リアルの書店では「物」「空間」「コミュニケーション」「地域性」に特化した店舗作りを行い、地域の作家の作品は実店舗に置くと同時に電子書籍化して全国に公開、編集がもしできれば作品の質を担保できる。電子書籍でファンになった人が実店舗に行き、実店舗で行われる著者主宰の読書会やサイン会に行き直接話すこともできる。電子書籍で全国にアプローチし、実店舗ではとことん地域性に特化する。

これが実現するとどうなるか。

現在のように「どこの書店に行っても同じ本しか置いていない」状況はなくなり、「どこでも全ての本を購入することができながらどこの書店に行っても同じ本がない」という夢のような状況になるだろう。

私は近未来の書店はこうやって新分散型流通システムの下で著者と読者の距離が近くなり、かつ、読書の利便性が高める役割を果たすことができるのではないかと楽観的に考えているのである。

参考資料

- ブリュノ・ブラセル 著 荒俣 宏 訳 1998 「本の歴史」創元社(知の再発見双書)182pp.

- 小田光雄 著 2003 「書店の近代 本が輝いていた時代」 平凡社新書 203pp.

- 佐々木俊尚 著 2010 「電子書籍の衝撃 本はいかに崩壊し、いかに復活するか」 ディスカバー21 303pp.

- 佐々木俊尚 著 2011 「キュレーションの時代 「つながり」の情報革命が始まる」 ちくま新書 311pp.

- 内堀 弘 著 2008 「ボン書店の幻 モダニズム出版社の光と影」 ちくま文庫 294pp.

- 「出版市場規模が2兆円割れ、雑誌もマイナス幅が過去最大」 http://www.jagat.jp/content/view/1964/333/ (2011/9/30アクセス)

- 「国内電子書籍市場、2010年は13.2%増の650億円~インプレスR&D調べ」http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20110708_458913.html (2011/9/30アクセス)

- 「電子と紙のカニバリズム、書籍でも陥る心配が。」 http://webdacapo.magazineworld.jp/top/media/62656/(2011/9/30アクセス)

- 「2010年電子書籍「元年」を振り返って考える「これからの電子書籍に必要なこと」」 http://www.kotono8.com/2011/01/05ebook2010.html (2011/9/30アクセス)

- 「この夏、電子書籍市場は燃えていたか? (1/2) 」 http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1109/13/news010.html (2011/9/30アクセス)

- 「電子書籍戦争は終結、本はアマゾンのものになった」 http://news.livedoor.com/article/detail/5900063/ (2011/9/30アクセス)

お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか?

最悪なことに体調を崩し実質3日で書き上げましたが無駄とアラが目立ちますね。内容としては、以前ブログで書いたものを発展させたものなのですが、どうも長くしようとしている感があって非常に読みづらい。これでも提出時は自信があったつもりなのですが…お恥ずかしい限りです。で、肝心の評価なのですが、今回は長いので総評のみでした。

箇条書きでまとめたのが以下です。

指摘箇所

良い点

- 文章は正しく読みやすい

悪い点

- 構成が歪→主張部分が少なく前提共有に字数を割き過ぎ→何が言いたいか分からない

- つかみがダメ→教科書的な歴史に割き過ぎ→これでは文章に引き込まれない

- 立場が不適切→「素人である」と言いながら無駄な知識が多く頭でっかちで信頼性にも欠ける

- ロジック、根拠が不足→説明部分のみの根拠(歴史)では説得力が足りない

- 結論に新しさがない→僕の結論は現存のシステムに既に組み込まれているものしか書いていない

- それを提示した所で意味がない

- 結論の意義が違うところにあるのなら、そこを示すべき(何が新しいのか、電子書籍で何が変わるのか)

以上を踏まえて、反省点はというとやはり「無理に長くしようとしていた」に尽きると思いました。本来はもっと言いたいことを明確にしてから構成を考えて余ったらその時考えるくらいで良かったものを、主張をあまり深く考えずに字数が稼げる「歴史をだらだら書くだけ」という方法をとってしまった。体調不良とはいえ「誰が」「誰に向けて」「何を伝えるか」くらいはせめて明確にするべきでした。

さて、その上で今ならこうするなあというものを書きますと以下のようなイメージです。

タイトル「理想の本屋さんってどうやった実現できるんだろう」

- 理想の本屋という切り口を提示

- そのために何が必要か

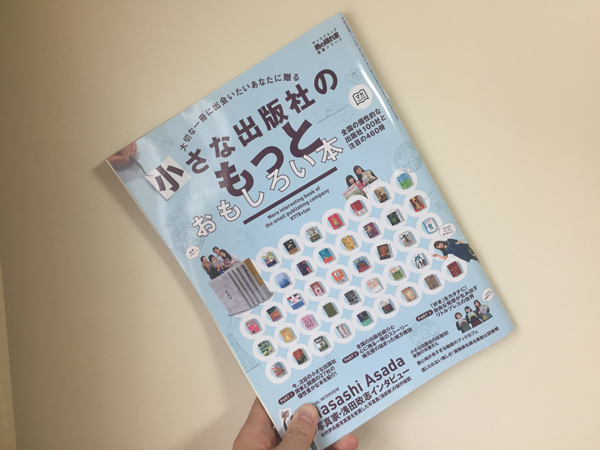

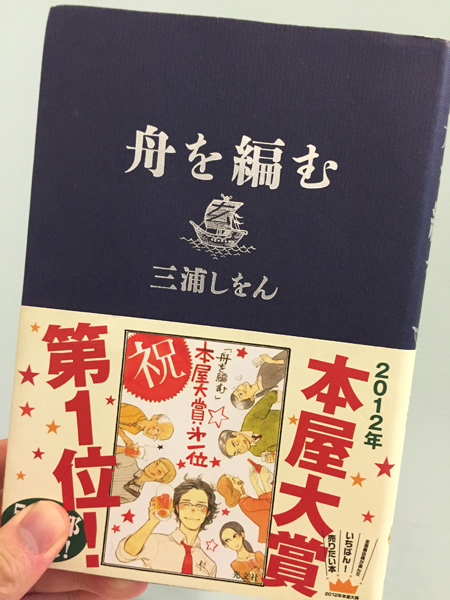

- 理想に近い実際の本屋さんを紹介

- 本の歴史

- 電子書籍の特徴

- これから出版がどうなるのかを予想を素人意見として提示

- 僕の思う理想の本屋さんが近未来では実現しやすいのではないかということを提示 (以上の内容を本文よりもライトな文体で書きます)

うーん、全然違う文章になりますねw

自分の持ち物と立場を踏まえた上で思いを伝えるというのは難しいのです。感想・批判・賛同・反対などなどコメント頂けると嬉しいのです。よろしくお願いします。