本稿は滋賀県立図書館に依頼したレファレンス結果を基に執筆しました。この場を借りて感謝申し上げます。また、本稿は人名について基本的に敬称略で記載しております。ご容赦ください。

琵琶湖の東側、黒壁の町並み。今回訪れた文泉堂は、長浜の大手門通り商店街にあります。この商店街は長浜市曳山博物館や海洋堂フィギュアミュージアム黒壁など観光客が多く訪れる場所です。

この時は秋の乗り放題パスが使える期間だったため、前日に東海道線(トラブルがあり一部別料金で東海道新幹線利用)と、まだ金沢まで続いていた北陸本線を乗り継ぎ木之本に投宿していました。

毎年秋の時期は色々と遠征してみようと計画を立てているのですが、「そういえば、滋賀県の本屋を一切見ていない」と思い立ち、湖北の本屋を巡ることに。建物も個人的には好みであったので、目的地へ設定しました。

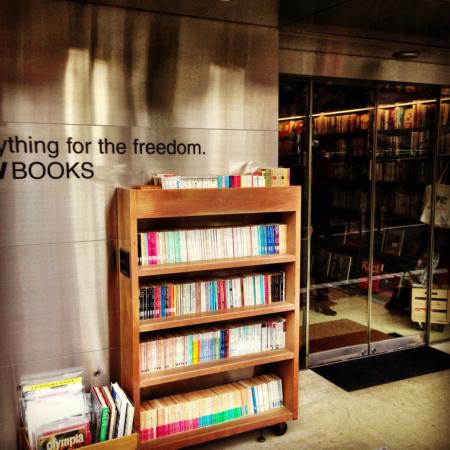

店に入ると本は少なめ。訪問時(2023年10月)、滋賀県で2軒あった御書印参加店の1つであったので、本とともに御書印もお願いし、会計へ。そのタイミングでお話を伺うことができました。事前準備として持参した資料のおかげで、今回は沢山のお話を伺うことができました。その一部をピックアップしつつ、本稿を進めていきます。

店について

幕末より「銭作」という屋号で両替商を行っていた文泉堂は、明治に入り書籍を取り扱うようになりました。現在の店主で4代目、滋賀県で営業している本屋の中では非常に長く営業している本屋です。

郷土関連の本以外には京都寺町の本能寺近くにある鳩居堂(佐々木竹苞書楼から歩いてすぐ)のお香なども取り扱っています。それ以外のスペースはカフェとして営業しており、飲食ができる空間になっています。店主より伺うと、店の庭には梅の木があり、この木が大通寺にある岸駒の襖絵のモデルとのこと。ここ文泉堂にも岸駒が描いた梅の襖絵があったようですが、現在は曳山博物館にあるようです。

また、どうやら勝海舟も訪れたことがあるようで、店内には書が飾ってありました。また、入口付近を見ると、「銭作席」なる席の説明がありました。これは長浜曳山まつりの時期にセッティングする桟敷席とのこと。「天保9年 井伊豊前守、銭作 (文泉堂) の桟敷で曳山祭りを見学する」という札があるように、かつては彦根藩井伊家の人間もこの店で曳山祭りを見たそうです。一度曳山まつりの時期に訪れてみたいものですが、長浜がかなり混雑するでしょうし、関ヶ原を越えて大垣か、それとももう少し北上して木之本、敦賀に泊まるか、はたまた大津方面に宿を取るかになりそうです。

さて、御書印を頂いたのち、店主との話になりました。今回持参したのは『全国書籍商総覧』(新聞之新聞社)以外にも『広告大福帳』(毎日繁昌社)等。一軒の本屋に対して比較的多くの資料を持ってきました。このため、店にある時計については「大津から持ってきた」(しかも「大阪毎日新聞」の文字が隠れている)ことや、かつて大津にあった文泉堂の支店は現在「大津百町館」として活用されていることも教えていただきました。

持ってきた資料のうち、中村林一『江南の散華吉田作平軍曹』という資料を見ながら話しを伺ったときに、「よく調べてるなぁ」と言われたことを記憶しています。吉田作平(篤太郎)(※「吉田作平」は3人おり、こちらは三代目とカウントする)は、先述した書名の通り日中戦争にて戦死しており、この本は氏の追悼を目的に編まれたものです。この事実は尾崎秀樹、宗武朝子編『日本の書店百年 明治・大正・昭和の出版販売小史』(青英舎)の「長浜文泉堂略年表」にも記載があるものでした。

などなど、かつての文泉堂の話をしていただいた中、個人的に印象に残ったものが「ザ・ブック」という郊外型の本屋を出店した頃の話です。ここに載せておきます。長浜のロードサイドにザ・ブックという本屋を出店し、一時期は日販のセミナー(巻号を忘れたものの、『商業界』(同文館)にセミナーの広告が掲載されていることは見つけた)にも呼ばれることがあったようですが、コンビニなどの進出によって売上が落ち、撤退することに。

郊外へ出店していた頃、長浜にある店(文泉堂)では星野富弘『愛、深き淵より』を月に100冊売るということがあったようです。日に3・4人しか来ない時期にこれだけ売るということは凄まじいことでしょう。大量に店に置かれてる本を捌くだけでなく、一冊の本をひたすらにオススメしていく、ということも本屋としての一つのやり方なのかもしれません。本を熟知しているか、ということが重要なのかもしれない。

ちなみにこの話は「和樂 web」の「勝海舟や岸駒も訪れた?江戸から続く地域の拠点「長浜 文泉堂」が考える書店の未来」にも記載があります(こちらは訪問後見つけた)。地域に開く本屋の活動は、町のコミュニティとして機能するのではないか、と思えるものでした(正直「コミュニティ」という語をあまり使いたくないのだが、適切な語が見つからなかったので使っている)。

資料から見る文泉堂

さて、ここからは文泉堂について資料で見ていきましょう。御書印の創業年には1877年と書かれており、和暦に直すと明治10年となります。この年に初代吉田作平(以降、「初代作平」とする)が書籍商として文泉堂を興したとなっています。

ピンポイントではないのですが、明治初期の各国書肆の名前を見つけるのに非常に良いものである橋本与八郎 編『皇国道中早見一覧 : 改正銅版 下』(福井源治郎)の「諸国書林」に「近江國 長濱 吉田作平」が書かれています。この本が出たのが1878(明治11)年、文泉堂創業とされる時期の翌年なのでたしかに明治初期から書籍を取り扱っていることがわかります。

なお、尾崎、宗武によれば「明治15年10月」が創業時期となっています。この「明治15年10月」については、尾崎、宗武の中で吉田敬次郎が

「明治一五年一〇月に襲名して、吉田作平(祖父)と改めました」

とあるので、襲名時期を創業としたのでしょう。長濱市教育委員會『長濱先人誌 第1輯』や滋賀県教育会編集『近江の先覚』では「家業である書籍商」とあるので、文泉堂の創業を1882(明治15)年としている尾崎、宗武の略年表は誤りでしょう。

また、坂田郡教育会編『改訂 近江國坂田郡志 第4巻』(名著出版による復刻版)の「吉田作平」では

「先々代は刀屋なりしが、先代に至り業を改めて書肆を營み」

とあります。なお亡くなったのは初代作平(幼名)で、この「吉田作平(祖父)」はおそらく二代目でしょう(便宜上、「二代目作平」とする)。読んでみると代々「作平」ではなく「作兵衛」だったようで、明治になってから「作平」となった、らしいです。

文泉堂はこの後新聞を扱い、更に国定教科書の供給まで行うようになりました(特約販売店)。この際、現在もある長浜の店以外にも彦根、八幡(近江八幡)、大津など滋賀県の主要都市に支店を持つ本屋となったようです。この彦根、近江八幡、大津の支店については1905年1月に出ている毎日繁昌社『広告大福帳 (13)』の「大阪毎日新聞売捌所」に掲載が確認できています。この3箇所だけでなく、「神崎郡八日市」(現在の東近江市八日市町)には出張店を出していることも確認できています。

おそらく大阪毎日新聞をメインで取り扱っていたのでしょう。店の時計にはうっすら「大阪毎日新聞」の文字があったのも、文泉堂がかなり新聞販売に力を入れていたからなのかもしれません。この文泉堂が非常に新聞を売っていたことは、1904年に大阪毎日新聞から銀盃を貰ったことからもわかります(『広告大福帳 (6)』を参照せよ)。この時の店舗所在地が大津になっているのですが、『全国書籍商総覧』(新聞之新聞社)の「株式会社文泉堂専務取締役 吉田善次郎」には

「(前略)販賣等業務の擴張を圖り、明治四十三年現在地を当地に移轉し」(※「当地」とは「大津市丸屋町」を指す)

とあり、主要な機能が長浜から大津へ移動したのではないか、と考えられます。

その後、長浜の文泉堂は合資会社に、大津、近江八幡、彦根の支店は株式会社へと組織変更したことが、『全国書籍商総覧』からわかります。この組織変更は尾崎、宗武の本でも書かれていました。これが近江八幡の支店なのかは現時点ではわかっていないのですが、『全国書籍商総覧』(新聞之新聞社)に「西川文泉堂書店 西川欣一」が立項されていることを確認しました。

新聞をよく売っていたことは先日したことからだけでなく、毎日繁昌社『広告大福帳 (13)』に「大阪毎日新聞本社社員支局員及賣捌人」という写真が載っていることからもわかります。この写真の下列中央に、吉田作平が写っていました。この吉田作平はおそらく二代目の作平(初代作平は)でしょう。

文泉堂の書籍仕入れについては、尾崎、宗武によれば

「雑誌は東京の東京堂から、書籍は大阪の宝文館、名古屋の川瀬書店と星野書店でした。注文書籍は岩波書店、中央公論社など一流出版社の場合は、直送で入荷」

とあります。これは戦前の仕入れ状況でしょう。『全国書籍商総覧』には

「雑誌を東京堂、書籍を大阪寶文館、愛知書籍等全國一流の取次店と極めて頻繁に取引を行ひ」

とあるので、仕入れについてはこれでほぼ確定でしょう。

最後に、二代目作平について触れておきます。文泉堂の業務以外にも、長浜の有力者として公職に就いていたようです。長濱市教育委員會『長濱先人誌 第1輯』や下郷共済会編『長浜案内』に立項されている「吉田作平」を読むと、1895(明治28)年に長浜町初の町会議員となり、1909(明治42)年には長浜町長に当選。同年、長浜城跡を豊公園として開いたのもこの作平です。

「ザ・ブック」

店主との話で出てきた文泉堂が手掛けた郊外型の店舗について、ここに書き残します。完全に調べきったわけではないことをご容赦ください。

このザ・ブック、山陰経済経営研究所編『山陰の経済 1月(28)』(山陰経済経営研究所)の上田泰司「ファーマーズ・マーケットとキヤンス――ふたつの都市にみるふたつのニュー・タウン」によると長浜駅から2kmくらい離れた国道8号線と長浜駅前道路が交差する部分にできたミニタウン「キヤンス」(Can's)に入っている本屋とのこと。このキヤンスができたのが1985(昭和60)年3月。尾崎、宗武の「長浜文泉堂略年表」には

「市の東方八号線バイパスに郊外書店として、別会社の有限会社ザ・ブックを設立」

とあるので、ザ・ブックの開業はこのあたりで間違いなさそうです。

上田を読んでいると、このキヤンスの中心人物が、現地で話を伺った文泉堂店主であることがわかりました。これはザ・ブックというよりもキヤンスについてですが、上田で書かれている文泉堂店主の話を見ると、キヤンスは自然発生的に、

「いまの店は店として、思い切って、恵まれた土地にニュータウンを作ってみようではないか」

と構想が上がったようです。非常に興味深いのがキヤンスにはデベロッパー不在ということ。また協同組合もなく、そのかわりにテナント会議を行なっていたようです。

店についてはだいたい夜の9~10時頃までの営業で、長浜、というよりも彦根など他都市からの帰りの人を立ち寄るらしい。この他、別の文献も見てみましょう。商業界『商業界 = The journal of retailing 40(10)(494)』にある野口なほ「三〇〇〇坪の敷地に約二〇業種が集合、ヤングからファミリーまで引き付ける複合空間 「キャンス」(滋賀県・長浜市)」も文泉堂店主を取材していました。

ここでは店主が「これからの書店のあり方」として郊外書店に着目したことが書かれています。本屋+αの組み合わせで集客を狙っていくやり方は、ショッピングモールの中に本屋を入れて集客を狙う(空き時間を本屋に滞在してもらう)現在もやっているスタイルにも感じられます。

ザ・ブックの試みとして個人的に興味深かったことは、

「五色のカラーのブックカバーをつけてくれる。色は自分でチョイス」

というところ。このやり方は有隣堂を思い浮かべました。これのメリットとして、野口は「店員と客の会話のチャンスが生まれる。」と書いている。「カバーおかけしますか?」は確かに会話のきっかけになりそうだ。

これ以外にもザ・ブックは新刊情報(「ザ・ブックかわら版」)を送付したり、地元異業種とのタイアップをしたりと精力的に展開していたようです。しかし、現地で店主に伺ったとき、コンビニなどの進出により撤退となったようです。これはより利便性のあるものが勝つ、ような図式なのかもしれません。

この「利便性」への懸念については店主が野口に「地域一番店を目指す」というコンセプトの中で話をしていました。

「郊外型店舗の特色である、交通の便利さ、営業時間の長さ、といった利便性は、これからアタリマエとなって行くと思うんですよ。こういう郊外型複合ショッピングゾーンさえ目新しさが薄れていくと思います。」

この言葉、今見るとその通りになったと、実感しています。

ザ・ブックの帳合はどこだったのか、気になります。新文化通信社やアルメディアから出ていた『ブックストア全ガイド』を使えば帳合を調べることができるかもしれません。

買った本

今回買った本は長浜み~な編集室『み~な びわ湖から 153号』(長浜みーな協会)。ご当地の本であるのと本稿の資料として使えそう、という理由で購入しました。この号の特集は「老舗をめぐる」。この中に文泉堂も掲載されています。これを持ちながら長浜をじっくり、今度は日帰りでなく投宿しながら巡ってみたいものです。

長浜を調べる際に『近江国農商工便覧』という資料があることがわかったので、今度使ってみたいものです。この『近江国農商工便覧』は滋賀県立図書館に長浜市立図書館 編『近江長浜風土記 : 早崎信一氏論稿抜萃 近江国農商工便覧(坂田郡部)』(長浜市立図書館)としてあるようです。