岡山の商店街、表町から1本道を入ったところに今回訪れた南天荘書店はあります。最寄りは西大寺町の電停。電停から中納言の方に歩くと大手まんぢゅうの伊部屋があります。温かい大手まんぢゅうは、寒いときにはかなり美味しいです。

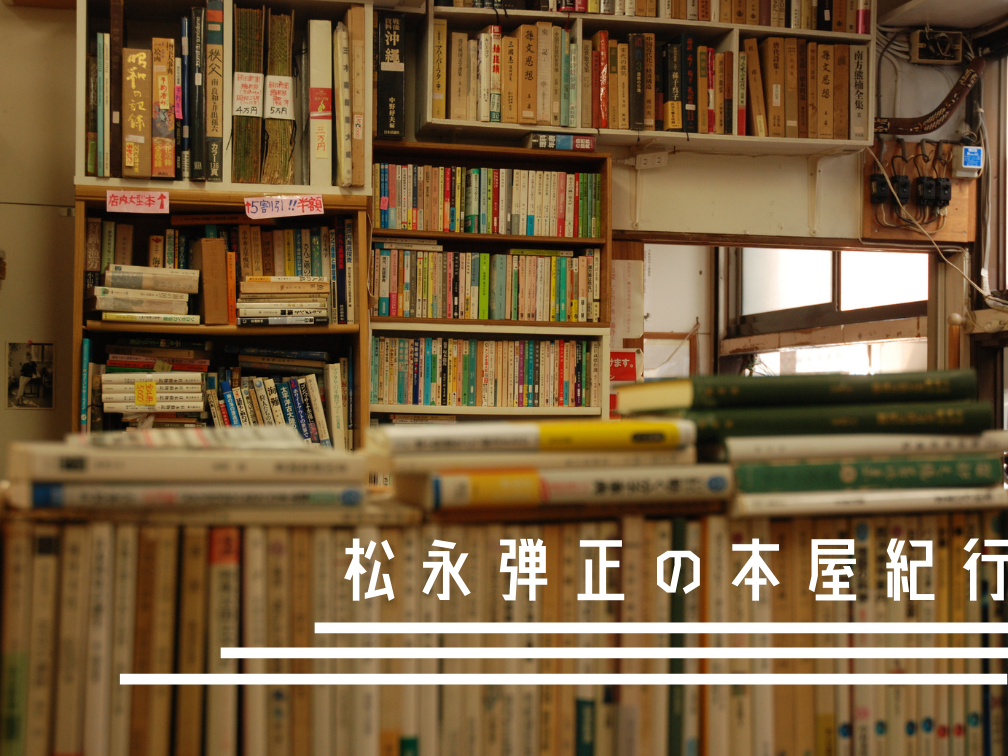

外から見てみると本の山が見えました。早速中に入ってみる。本来は2本の通路があるのですが、左側の1本は完全に封鎖されており近づけない状態でした。見れる1本の通路も、両サイドは古本の山が積まれており、棚を全部見ることはできませんでした。体感で見れる棚は3割くらい。見れる範囲の棚のジャンルは社会科学、歴史、郷土関連など。

本の山を崩さないように選び、移動して会計の時に話をする。「昭和の終わり、平成の頭くらいに店を立てた」とのこと。店ができるまではせどりと即売会をメインに活動していた本屋だそうです。

本の山については「以前テレビにここが出たときは整理した」との話も。ここは以前BS11でやっていた宮崎美子のすずらん本屋堂で紹介されていた本屋だったのです。自分も岡山編を見た記憶があるのですが、「岡山はレンタサイクルが非常に借りやすい」ということしか覚えていませんでした。

その当時はテレビ用に整理したものの、今は本の山となっているようです。売るよりも仕入れのペースが早い場合はこのような状況になることがあると思います。この中からお宝を探すのは非常に面白いですが、本の山を崩さないか集中するので、退店した後はかなりの疲労に襲われます。

店について

店について、店主から「先代のおかげで今もやっていけている」という話を伺いました。この時、南天荘の先代については知らなかったのです。聞くと岡山、兵庫の組合ではかなり名を轟かせていた方とのこと。

その後1冊の饅頭本を見せてもらいました。『南天荘書店主人 大萩登追悼集』。シンプルな装幀のこの本、非常に気になったので自宅に戻ってから日本の古本屋で購入してみました。この時買う店を特に気にしていなかったのですが、この本の発注先は2023年に閉店した熊本の天野屋書店。ここの連載でも取り上げさせてもらった場所でもあり、『本屋の周辺Ⅰ』にも載っています。

南天荘書店の先代の名前は大萩登。『南天荘書店主人 大萩登追悼集』を確認すると、和歌山師範学校を卒業し、東京高等師範学校へ。その後憲兵になって戦後は神戸の南天荘書店で働いた後、せどりの旅を繰り返し、岡山、兵庫で活動をしていた方とのこと。

店舗の開店は「昭和64年(1989)8月」。昭和64年は1月のみなため平成元年。店主の言っていた「昭和の終わり、平成の頭くらいに店を立てた」に一致しています。店を開いた箇所で、このような記述がありました。

「長い店舗なしのせどり稼業に終止符を打つ。義子、溝内俊夫が南天荘書店を継ぐことになり店に入る。」

店主はこの頃から30年以上、店をやっているのは間違いなさそうです。

その他、2000年に書かれた「二〇〇〇年 日本の古本屋8 山陰・山陽」(『日本古書通信 853号』所収)には先代店主大萩登が寄稿しており、そこには

「開店当時は、店内の通路も広く三人が並んでの探本も可能であったが、月日と共に通路が置き場と替ってゆき、今ではカニの横道、一人がやっと通れる状態。」

と書かれていました。

店名については、岡山県の古本屋について書かれている柘野健次『古書雑話 岡山ー古本屋巡礼』(柘野健次)で

「お姉さん・アイさんのご主人が神戸東灘で『南天荘書店』を営んだことに由来するという。だが、もっとさかのぼれば井上通泰ではないか、というのが溝内さんの説だ。」

と書かれていました。また、『南天荘書店主人 大萩登追悼集』では

「昭和21年(1946) 姉の嫁ぎ先である、神戸の南天荘書店に専務として就任。」

とあり、たしかに神戸の南天荘と関係があったようです。ここは今後もう少し、時間がある時に掘り下げてみたいです。

先代、大萩登について

さて、もう少し先代の大萩登を見ていきましょう。まず、大萩が憲兵にいたことについて、国会図書館デジタルコレクションで「大萩登」を調べると、とある資料に引っかかります。『公職追放に関する覚書該当者名簿』。ここの「昭和二十二年十一月二十八日 假指定者」に「大萩 登 少尉 和歌山」という文字列を見つけました。おそらく当人だろうと思うのですが、経歴を見ただけなので、正直なところ確証がないです。

それ以外にも、陸上で成績を残していたことについても、『陸上日本 114』(日本陸上競技連盟)に、たしかに師範部で、走り幅跳びと三段跳びで1位を取っていることが確認できます。これについては『南天荘書店主人 大萩登追悼集』にも「数々の好記録(朝日年鑑・他)」として掲載されています。1942年に東京高等師範学校入学の記述について、『官報 1942年02月14日』を確認すると、東京高等体育学校の入学許可者の名前に「大萩登」の名を確認しました。

饅頭本で見るところというと、寄稿者や発起人ですが、『南天荘書店主人 大萩登追悼集』では発起世話人として神戸間島一雄書店や、現在は比叡平と大阪梅田に店を構える書砦梁山泊の名前が確認できました。寄稿者にもこの2軒は確認できており、さらに、大阪鹿田松雲堂から独立した中尾松泉堂や拙著『本屋の周辺Ⅰ』やこの連載の「愛媛堂書店」の項で少し取り上げた松山の坊っちゃん書房や古書らいぶ(ともに明屋書店古書部の歴代店長が独立)、熊本の天野屋書店や舒文堂河島書店、夏葉社より復刊された『古本屋タンポポのあけくれ』の著者である高知タンポポ書店など、西日本にある古本屋の名前が追悼文を寄稿しています。

寄稿された追悼文を確認していると、九州方面に様々な人と共に旅をしていることがわかりました。この旅はどうやらせどり旅のようで、ここで手に入れた本を市で売っていたようです。

どうやら大萩は

「昭和22年(1947) この頃神戸市須磨区に古書店として店舗を構えるが店舗経営が性分になじまず閉店。以後、せどりの旅が始まる。」

とあり、40年近く店を構えていなかったようです。その間に西日本各地を転々としていたみたいです。

この「西日本各地」、特に九州や四国方面というのは、以前松山の愛媛堂店主からいただいた資料に書いてあった

「大阪、京都、岡山、広島の古本屋が背取りに来た」

というところに合致しそうです。やはり当時は四国などは大阪などに比べて古書価が安かったのでしょう。

間島一雄書店の間島保夫の追悼文を読んでいると、このようなことが書いてありました。

「ある時には、大萩さんが旅費、宿泊費を全額負担して、若い私達十人ほどを連れて、山陰の松江の買出しにいったこともありました。そんな私達のことを三流会、と言ったり、その頃東京に文車の会という会があり、それをもじって火の車の会と言ったりしていました。(中略)本当は三流会、火の車の会という名前よりも、古本屋の大萩学校と呼んだ方がいいものだったと思います。」

これを見ると大萩が他の古本屋とせどり旅をしており、それを「大萩学校」と言っているようです。

ここに書かれている「文車の会」は、弘文荘反町茂雄が設立した会です。国内各地の古本屋が参加していたようです。反町の饅頭本である『弘文荘反町茂雄氏の人と仕事』は文車の会から出ています。この大萩学校で学んだ本屋で今でもあるところは、書砦梁山泊、倉敷の長山書店(ここは土日祝休みなので平日に伺ってみたい)や古本夢や(現在は店売りをしていない)など。梁山泊には2024年の京都古書会館での古本まつりのタイミングに伺い、ほんの少しだけ話を伺ったのですが、他の本屋でも聞いてみたいところです。この本に舒文堂河島書店が載っていますし、熊本。行きたいですね。

それ以外に柘野健次『古書雑話 岡山ー古本屋巡礼』(柘野健次)において、柘野が一番影響を受けた本屋がここ南天荘で、各古本屋の紹介記事の一番最初に書かれています。柘野は大萩学校について

「将来を担う若き古書店主を引き連れ、旅を重ね、本の買い方、売り方を伝授した。「大萩学校」と呼ばれた」

と説明しており、饅頭本とほぼ同じような記述でした。

この大萩学校については、神戸間島一雄書店の店主であった間島保夫の追悼文集である『間島保夫追悼文集』(間島保夫追悼文集刊行会)にも

「大萩学校と称していた西日本の若い古本屋仲間」(「間島さんとの出会い、訣れ、そして再会」(島元健作))

と言及がされていました。この言及元である島元健作は間島保夫のことを

「貴方の存在は一頭地を抜いていました。大萩校長からの薫陶ははかりしれないものの、商いの各論については貴方からさまざまな手ほどきを受けたものです。」

と述懐していました。大萩学校に関係した人物であるものの、他の古書店主の饅頭本に載るということは、業界における重要人物であることがわかります。

その他、大萩について他の資料も確認してみると、『日本古書通信 361号』に掲載されている貞浄介「岡山古書店案内記」には

「岡山ほど他都市で即売会を開いている所はないと思われる。(中略)それにも拘らず東京、神奈川間に起つたようなトラブルは更々起したことはない。これは商道徳を重んじ、その開催に当つては必らず地元業者の了解を得、希望者があれば参加させるからである。そして此即売会には、店舗を持たぬ大萩登君が強力な牽引車になつているのである。」

と記載されています。『南天荘書店主人 大萩登追悼集』の「大萩登氏年譜」にも即売会には言及があり、岡山、倉敷、福山、広島、高松、松山、高知、姫路、神戸の即売会に関わっていたようです。この多くの即売会に関わるようになったのは、1967(昭和42)年の岡山天満屋での即売会の大成功がきっかけだったようです。

また、1973(昭和48)年の全連総会において

「他県にて即売店を開催する際のルール作りをすべき」

という発言のように、百貨店などの即売会でのルール整備についても気にかけていたようです。即売会に関しては『南天荘書店主人 大萩登追悼集』で大阪天地書房の今木芳和が

「大萩さんがわざわざ大阪へやって来られた。『ある町で老夫婦が営々とやっている古本屋が二、三軒ある。そのすぐ近くのスーパーで、古書即売会が盛大に催される。老夫婦たちにとっては死活問題や。大阪に本社のあるスーパーやから何とかならないものか』」(「さっそう華麗なる古本道」)

と残しています。この話は貞の書いた

「これは商道徳を重んじ、その開催に当つては必らず地元業者の了解を得、希望者があれば参加させるからである」

に通ずるところがあるように感じました。

柘野健次『古書雑話 岡山ー古本屋巡礼』(柘野健次)では

「もし私が、大萩さんにお会いしてなかったら、古書と無縁のまま今日に当たったかも知れない。」

とあり、古書業界だけでなく古本好きにも多大な影響を与えた「最後のセドリ屋」(柘野曰く)が大萩登でした。調べているうちに、一度お会いしてみたかったという感情が浮かんでくる方でした。

買った本

今回買った本は、蓬郷巌『岡山県庁ものがたり』(日本文教出版)。日本文教出版は岡山文庫を出版しているご当地の版元です。岡山の本屋に行くとついつい岡山文庫は買ってしまうのですが、今回は別のもので。特に意識せず、たまたま見つけたので購入してみました。